Partager la publication "Pourquoi l’Europe s’affranchit peu à peu de ses barrages"

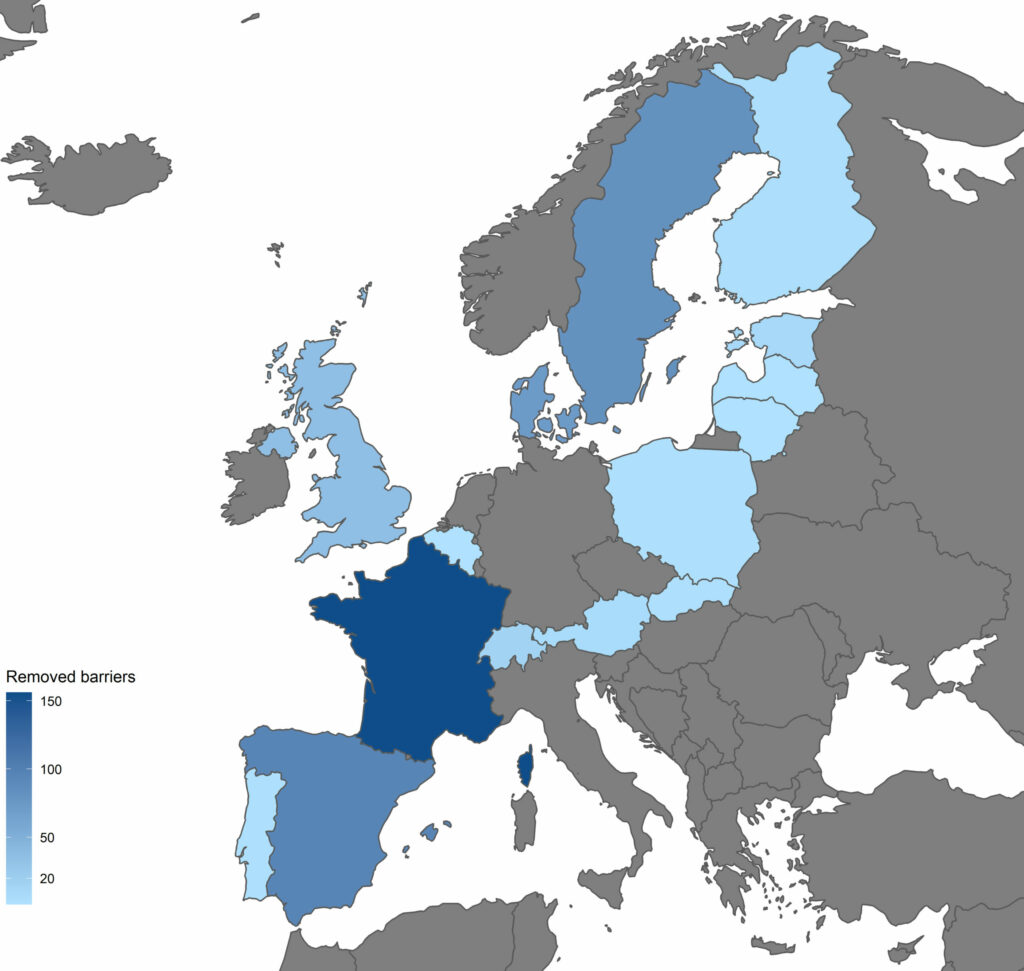

La tendance grossit et s’accélère. En 2023, selon le mouvement Dam Removal Europe (DRE), la suppression de barrages a atteint un nouveau record historique dans l’UE. On a enregistré une hausse de 50 % du nombre de barrages démantelés. Ce sont pas moins de 487 barrières placées sur des cours d’eau qui ont été rayées de la carte l’an passé, selon un rapport publié mi-avril 2024. Ces initiatives, réparties dans 15 pays différents de l’Union européenne, sont une excellente nouvelle pour la biodiversité.

Si l’Espagne a été le pays pionnier en la matière, la France a accéléré son processus l’an passé. Avec 156 ouvrages démantelés, elle finit à la première place du podium en 2023. La Suède et le Danemark embrayent le pas des deux pays latins. Au total, ce sont 4 300 kilomètres de rivières qui ont ainsi été libérées en 2023. En redonnant leur pleine naturalité à ces cours d’eau, on favorise la résilience climatique, essentielle pour la biodiversité des milieux.

Des cours d’eau bien trop sous contrôle

Au fil des siècles, avec l’industrialisation notamment, les rivières et fleuves ont été peu à peu modifiés et canalisés. Ces travaux ont permis l’installation de ponts, la réduction des inondations, l’extraction de l’eau pour l’agriculture, l’alimentation des moulins ou encore la production d’électricité. Selon des estimations de scientifiques, seulement un peu plus d’un tiers des rivières du monde d’une longueur supérieure à 1 000 km coulent encore librement sur toute leur longueur. Les autres ont été modifiées par l’Homme, avec toutes les conséquences que cela induit.

Cette mise sous contrôle présente certes des avantages immédiats mais a aussi des conséquences sur le long terme pour la biodiversité. La présence de barrages décourage bien souvent les poissons migrateurs à venir frayer dans les cours d’eau. Ou en tout cas limite fortement leur présence. Inquiétant quand on sait que 25 % des poissons de rivière sont en danger d’extinction et que 45 % d’entre eux souffrent des barrages, selon l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

À lire aussi : Vjosa : il faut sauver la dernière rivière sauvage d’Europe

Barrages : des effets négatifs directs sur la biodiversité

Ce système de régulation empêche aussi la dispersion des sédiments et des nutriments. Moins de débordements et un débit maîtrisé d’un bout à l’autre de l’année… tout cela a un impact négatif direct sur le pourtour des rivières. « Même des barrières aussi petites que 20 cm peuvent avoir un impact ou retarder le mouvement de certains organismes », explique Carlos Garcia de Leaniz, professeur en biosciences aquatiques à l’Université de Swansea, à la BBC.

Les aménagements du Rhône ont par exemple eu des effets négatifs sur son delta, en Camargue. La zone est devenue progressivement imperméable au fleuve. Cela a eu un impact non négligeable sur la nappe phréatique mais aussi la faune et la flore. En Normandie, le nouveau barrage sur le Couesnon, au pied du Mont-Saint-Michel, avec un système qui recrée les marées et permet aux poissons de remonter sans difficulté la rivière, a lui aussi eu des effets bénéfiques.

Plus 1,2 million de barrières sur les rivières européennes

Avec 487 ouvrages supprimés en 2023, on pourrait se dire que la tendance est importante. Mais cela reste encore une goutte d’eau par rapport au nombre total de barrages en Europe. Dam Removal Europe, un mouvement porté par des activistes, des scientifiques et des agences de l’environnement, estime qu’il y aurait 1,2 millions de barrages plus ou moins importants sur les rivières européennes. Une étude publiée dans Nature confirme cet ordre de grandeur. Parmi eux, quelque 150 000 d’entre eux seraient obsolètes. Nombre d’entre eux présentent un risque pour le grand public (nageurs, kayakistes, randonneurs, etc.) et pour la faune sauvage.

« Certains barrages, notamment les seuils (barrages à faible chute), ont été identifiés comme de potentielles ‘machines à noyade’, en raison de la formation de courants souterrains inévitablement forts. Pourtant, il n’existe pas d’analyse à l’échelle européenne des incidents dangereux liés aux barrages », souligne le rapport du DRE.

Des ouvrages exposés à des phénomènes météorologiques extrêmes

Le DRE met aussi en garde sur la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes qui peuvent fragiliser ces barrages. Qu’ils soient à voûte, poids, contreforts ou qu’il s’agisse de simples digues, l’intensification subite du volume et du débit des cours d’eau, les glissements de terrain ou encore les éboulis, notamment en montagne, multiplient les risques d’accidents et de catastrophes liés à ces ouvrages pas toujours bien entretenus au fil des décennies.

« Les barrages, déversoirs et autres barrières bloquent le débit des rivières, le flux des sédiments, le flux des nutriments et le mouvement des animaux, comme les poissons et les insectes aquatiques », explique Herman Wanningen, directeur de la World Fish Migration Foundation (WFMF) et fondateur de Dam Removal Europe. Et d’ajouter : « Le système fluvial et toutes ses fonctions écologiques sont modifiés par ces structures artificielles. Une rivière qui ne coule pas et qui n’est pas reliée à une biodiversité et meurt lentement. »

La sécheresse joue aussi

En outre, les barrages perdent peu à peu de leur intérêt dans la production d’électricité, notamment en été. Avec la multiplication des périodes de sécheresse, bien souvent les ouvrages se retrouvent au chômage technique plusieurs mois dans l’année. Et ne peuvent pas rattraper leur retard en hiver ou au printemps si le niveau des eaux est, au contraire, trop important, car cela pourrait endommager les turbines.

Pour reprendre l’exemple du Rhône, on a affaire au fleuve français métropolitain le plus puissant et le plus abondant. Son débit moyen est en effet de 1700 m3/s à son embouchure. Mais « les débits d’étiage moyens du Rhône ont diminué ces 60 dernières années, de 7 % à la sortie du Léman et de 13 % à Beaucaire, en Camargue, entre 1960 et 2020″, rapporte sauvonsleau.fr. En juillet 2022, son débit était de 40 à 50 % inférieur à la normale. Ce qui incite Laurent Roy, directeur général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, à déclarer : « Sous l’effet du réchauffement climatique, le fleuve Rhône ne peut plus être géré comme une ressource inépuisable. » Il en va de même pour l’ensemble des rivières d’Europe.

À lire aussi : Rhône : une biodiversité à respecter absolument

SOUTENEZ WE DEMAIN, SOUTENEZ UNE RÉDACTION INDÉPENDANTE

Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire

et abonnez-vous à notre magazine.