Partager la publication "Sobriété : j’ai passé un hiver sans me chauffer"

L’idée m’est venue un peu brutalement, un matin de début novembre, alors que je lisais un énième article sur les conséquences de la guerre en Ukraine. On était fin 2023. Le gaz devenait une arme. Les prix s’envolaient. L’Europe cherchait à se sevrer. Et moi, confortablement installée dans mon petit appartement parisien, je me suis demandé : à quoi suis-je prête à renoncer, concrètement, pour être en cohérence avec mes convictions ? Et pourquoi ne pas jouer la sobriété un cran plus loin en limitant ma consommation d’électricité ?

Ce n’était pas un acte militant. Pas un défi à partager sur les réseaux sociaux. Plutôt une expérience, pour voir. Pour comprendre ce que cela fait, physiquement, psychologiquement, de vivre dans le froid sans se chauffer. Et peut-être aussi, il faut l’avouer, pour faire des économies. L’électricité a beau rester allumée, quand on coupe les radiateurs, la facture s’allège drôlement – et avec elle un certain poids mental. Je décidai donc de tester mes limites en me promettant de rallumer les radiateurs si vraiment je n’en pouvais plus.

Un froid qui s’installe, doucement mais sûrement

Au début, on ne sent pas grand-chose. En novembre, le froid reste relatif. J’empile un pull, j’opte pour une paire de chaussettes un peu plus épaisse. Je me dis que tout va bien. Le bémol de cette idée est que mon appartement est situé au rez-de-chaussée, avec une cave en dessous de la chambre, qui renforce encore ce sentiment de froid et fait frissonner. Mais je tiens bon. Le mois se passe et je passe la couette en mode “4 saisons”, en réunissant la couche fine de l’été avec la couche intermédiaire d’intersaison. J’ai maintenant une belle épaisseur et la garantie de me réveiller chaque matin bien au chaud. Mais, le soir, il faudra malgré tout réchauffer le lit…

Décembre arrive. Les températures chutent encore un peu plus. On avoisine les 12 degrés dans la chambre le matin. Là, je me dis : peut-être que c’est une idée un peu folle, tout compte fait. Mais je continue. Parce que je suis une tête de mule. Et aussi parce que je sais que je peux m’évader quelques jours ailleurs, partir me réchauffer dans ma famille… Parce que je suis en bonne santé. Et parce que, surtout, je garde toujours la possibilité de rallumer le chauffage. Le bouton est là, à portée de main. Je ne suis pas contrainte, et cette différence change tout.

À lire aussi : Moins cher, plus écolo : isolez votre corps plutôt que votre maison

Apprendre à vivre autrement

Ce que je retiens aussi de cet hiver sans me chauffer, ce sont les multiples expériences pour trouver des solutions contre le froid. L’idée est d’appliquer le concept de “Slow Heat”, c’est-à-dire de chauffer le corps plutôt que le logement. Très vite, à mesure que l’hiver s’installe, le quotidien change. Je mange tôt, vers 19h, car j’ai mis en place une routine pour le coucher. L’idée est d’arriver avec un corps bien chaud quand je me glisse sous la couette. Comment faire pour y arriver ? J’ai deux solutions : sortir dehors (oui, dans le froid) et marcher à un bon rythme une petite heure – vive les podcasts – afin d’activer le sang. C’est ultra efficace, même si les extrémités ont un peu froid à la fin de la sortie. Je me couche avec un bonnet et le lit se réchauffe suffisamment à mesure que mon corps, lui, baisse en température quand je m’endors.

Autre solution : faire des jumping jacks avant de glisser sous la couette. Cinq minutes à sauter et gesticuler sur place, et le corps se met en mode survie. Le sang circule, la chaleur monte. C’est étrange, mais ça marche. Quoi qu’il arrive, vers 20h30, je suis couchée pour commencer à réchauffer le lit et m’endormir confortablement. Lecture, film, série… je m’occupe avant de sombrer dans le sommeil.

Les règles de la thermodynamique

Autre astuce : je m’impose une seule couche de vêtements pour que la couette emmagasine au mieux ma chaleur afin de me la restituer au cours de la nuit. C’est contre-intuitif mais ça marche très bien en montagne dans le froid dans un duvet sous une tente. Il n’y a qu’à répliquer.

J’aurais aussi pu opter pour une bouillotte, cette petite merveille qui diffuse une chaleur douce et continue, mais : flemme d’en acheter une. Pourtant, Placée quinze minutes entre les draps, elle m’aurait fourni un bon confort au coucher. Une autre fois !

Un appartement au rez-de-chaussée, pas la meilleure option

Comment chauffer un appartement sans chauffage ? J’ai évidemment cherché quelques solutions faciles sur Internet. Bien qu’en rez-de-chaussée, mon appartement est partiellement isolé par l’extérieur, ce qui aide mais ne fait pas tout. Les fenêtres sont aussi en double-vitrage. Pas possible de faire mieux, donc.

Au plus froid de l’hiver, j’avais 8 degrés dans ma chambre le matin et 10 dans la pièce à vivre. De mon expérience, à 15 degrés, tout va encore bien. À 13, on commence un peu à frissonner et il faut empiler les couches (de préférence des matières naturelles comme de la laine) quand on reste immobile. À 10, il faut jouer “Eye of the Tiger” en boucle pour rendre ça supportable.

8 degrés dans la chambre au plus froid de l’hiver.

Le système D low tech… et ses déboires

J’ai tenté de grappiller quelques degrés dans l’appartement, en piochant des idées sur Internet. Le plus ambitieux ? Un petit four low tech à base de briques réfractaires (récupérées dans une vieille cheminée) et de bougies chauffe-plat. On crée une sorte de “boîte de briques” autour des bougies allumées, on referme bien, et on attend.

Verdict ? Selon mon expérience, vous pouvez attendre longtemps. Mauvaise idée. Au mieux, j’ai constaté une hausse de 0,5 degré dans la pièce (20-25 m2) — sans trop savoir si ce n’était pas juste la chaleur de mon propre corps présent dans la pièce qui avait fait remonter la température. Trop peu efficace, trop de risques. Je laisse tomber.

Autre idée, qui fonctionne brièvement mais un peu quand même : faire la cuisine. Réchauffer un plat ou lancer une cuisson au four, ça réchauffe l’air ambiant. Manger chaud, boire un thé ou une tisane font aussi des merveilles : le corps se réchauffe de l’intérieur.

À lire aussi : J’ai arrêté de me doucher pendant un mois… Et j’ai survécu !

Le corps s’adapte (l’esprit aussi)

Ce que je découvre, surtout, c’est que le corps s’habitue. Lentement, mais sûrement. Les premiers jours, le froid me crispe. J’ai du mal à me concentrer, je travaille avec un bonnet, parfois des petits gants pour taper sur le clavier de l’ordinateur, je m’emmitoufle dans une polaire… Puis, peu à peu, une forme de tolérance s’installe. Comme si mon thermostat interne se recalait sur un nouveau seuil. Je ne cherche plus à avoir chaud. Je cherche à ne pas avoir trop froid. Ce n’est pas pareil.

Mon esprit, lui aussi, évolue. Je deviens plus attentive, plus à l’écoute de mes sensations. Le moindre rayon de soleil devient un événement. Le moindre courant d’air, une agression. Je redécouvre la temporalité des saisons, dans leur rugosité. L’hiver n’est plus une parenthèse à fuir mais une réalité à habiter. Mais c’est long… Le mois de février et même une bonne partie de mars me semblent interminables. Alors, en journée, je vais travailler au bureau (chauffé, lui) plutôt que de rester chez moi en télétravail. Et je compte les jours.

Un confort repensé

Passer un hiver sans chauffage, c’est renoncer à une certaine forme de confort moderne. Mais c’est aussi questionner ce que l’on met derrière ce mot. Est-ce la température ambiante ? La chaleur artificielle d’un radiateur ? Ou la capacité à se sentir bien dans un environnement plus sobre, plus contraint mais plus réel ?

Je ne dis pas que c’est la solution. Ni que tout le monde devrait le faire. Encore une fois, je mesure ma chance : j’étais libre de choisir, libre d’arrêter, libre de me protéger. J’ai passé Noël au chaud dans ma famille, j’ai fait quelques week-ends chez des amis. Surtout, je n’ai jamais été en danger. Je ne me compare pas à celles et ceux qui subissent le froid, dans des passoires thermiques ou à la rue. C’est une autre histoire. Une histoire de précarité, d’injustice, de politiques publiques défaillantes.

Ce que je garde de cette expérience

Aujourd’hui, le printemps revient. Les températures remontent. J’ai passé l’hiver 2024-2025 au chaud, même si je chauffe un peu moins que la moyenne (autour de 16 degrés le jour, 15 la nuit, ça me convient). En regardant mon expérience de l’an dernier, je pourrais dire que c’est fini, que j’ai tenu, que j’ai réussi. Mais ce n’est pas vraiment le sujet. Ce que je retiens, c’est ce que cette expérience m’a appris sur moi-même.

J’ai appris que j’étais plus résistante que je le pensais. Que mon confort n’était pas si indispensable. Que le froid peut être vécu, apprivoisé, même en milieu urbain. Qu’on s’y habitue aussi. J’ai appris à mieux m’écouter. À ralentir. À observer les évolutions de la nature. À me réchauffer autrement. À apprécier une tasse de thé comme un trésor.

Alors, je ne sais pas si je le referai un autre hiver de manière volontaire mais cette parenthèse m’a malgré tout changée. Et je ne regarde plus mon radiateur de la même façon. C’est une option, pas un impératif.

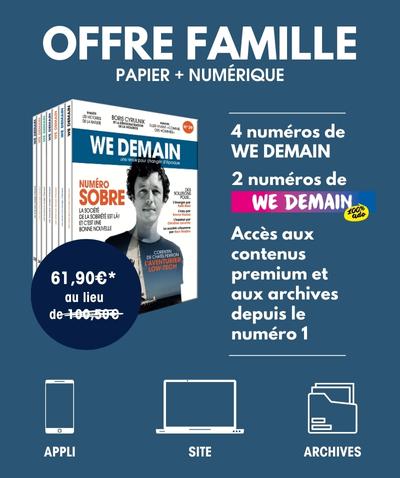

SOUTENEZ WE DEMAIN, SOUTENEZ UNE RÉDACTION INDÉPENDANTE

Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire

et abonnez-vous à notre magazine.