Jean-Marc Rochette : “La montagne m’a sauvé”

Jean-Marc Rochette dans sa vallée du Vénéon dans le massif des Écrins, en Isère. Crédit : Christine Cam MD / Allary Éditions.

Partager la publication "Jean-Marc Rochette : “La montagne m’a sauvé”"

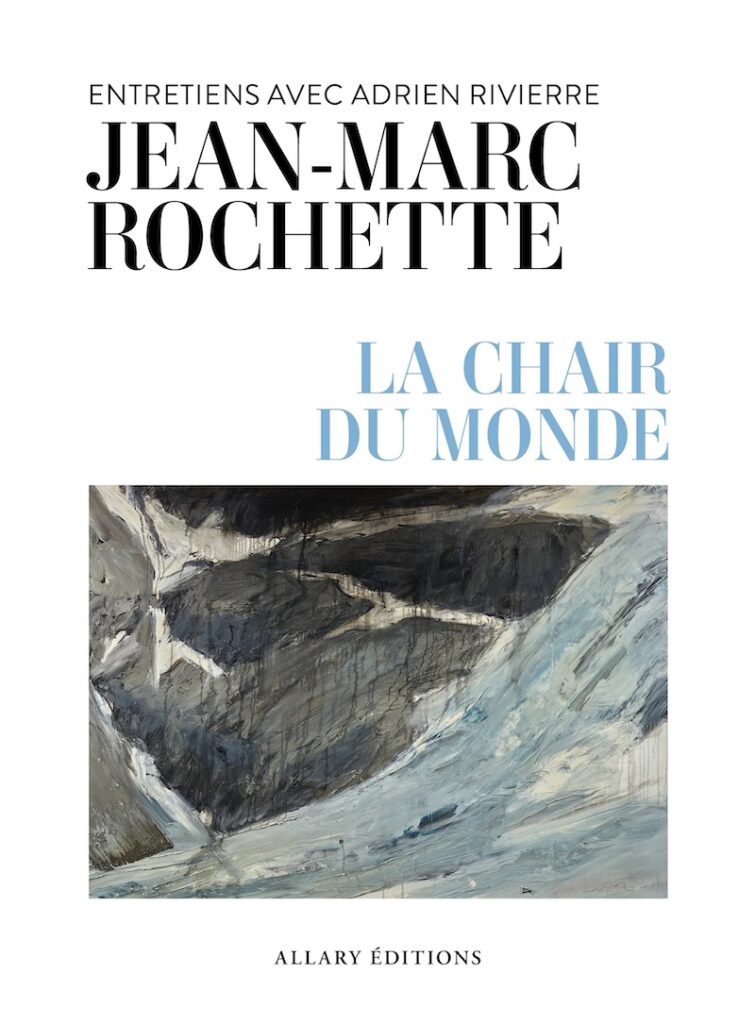

On le connaissait dessinateur, grimpeur, conteur de montagne. Jean-Marc Rochette est tout cela à la fois, et bien plus encore dans La chair du monde (Allary Éditions), un ouvrage d’entretiens mené avec le journaliste Adrien Rivierre, également collaborateur régulier de WE DEMAIN. À 70 ans passés, l’auteur du Transperceneige revient sur son itinéraire cabossé, entre art et vertige, pour mieux transmettre ce qui, aujourd’hui, lui paraît essentiel : une forme de réconciliation physique, spirituelle et poétique avec le vivant. “J’ai une relation mystique avec la montagne, et en particulier avec ce lieu-là”, confie-t-il en évoquant sa maison perchée dans la vallée du Vénéon, en Isère. Cette installation tardive loin de tout n’est pas qu’un décor : c’est une renaissance.

“C’est à partir du moment où j’ai revécu en montagne que j’ai retrouvé un public. Ce que j’avais à dire touchait les gens“, a-t-il confié lors du festival Agir pour le glaciers. Ce livre, construit comme une conversation libre et habitée, revient sur les deux accidents de montagne qui ont forgé l’homme, qui se destinait à devenir guide, autant que l’artiste. “Je suis un grimpeur. J’ai touché à la chair du monde par le rocher“, résume-t-il, en évoquant son lien viscéral à la matière, au minéral, à la pente. La montagne lui a fait du mal mais “la montagne m’a sauvé”, avoue-t-il. Le réel, chez Jean-Marc Rochette, a une densité, une texture, presque une odeur. Il se touche, se respire, se traverse.

Un art incarné, entre beauté sauvage et mystique du réel

On le sent dès les premières pages : ici, la nature n’est pas un arrière-plan romantique. Elle est puissance, elle est chair. “La montagne, elle a déjà fait mieux que moi dans mon atelier“, reconnaît-il humblement. Face à la beauté du monde, Jean-Marc Rochette s’efface parfois pour mieux laisser passer la grâce. Ou sa version rugueuse et vibrante : “Pour moi, la matière et la grâce sont deux choses associables.“

Car La chair du monde n’est pas un récit de plus sur le retour à la nature. C’est un texte charnel, presque chamanique, où l’art devient un prolongement du vivant. “Je crois beaucoup au paradigme. Le réel, c’est une chose très fictive. Le réel prend la teinte de comment tu l’éclaires.” La peinture, la sculpture, l’écriture… chez Jean-Marc Rochette, tout part du même lieu. Une forme d’incandescence, née de l’expérience physique du monde, mais traversée par la pensée. “La vie est plus dense dans un lieu comme ça, parce qu’on sait qu’elle est aussi beaucoup plus fragile.” Ce n’est pas pour rien que, pour donner vie à cette ouvrage, Adrien Rivierre a lui aussi dû faire le long chemin jusqu’à la vallée du Vénéon. Pour, lui aussi, toucher du doigt l’intangible vibration de la montagne.

À lire aussi : Les forêts de montagne, des espaces clés pour le climat et la biodiversité

Résister par la création, résister par la marge

Chez Jean-Marc Rochette, la trajectoire d’homme est indissociable de son engagement. Pas au sens militant, mais au sens le plus existentiel du terme. Celui qui a grandi à Grenoble, puis vécu à Paris et Berlin, a fini par revenir “là où la vie a un sens“. Dans un hameau inhabité l’hiver, à 1600 mètres d’altitude, où le jardin devient “la seule chose politiquement valable que je peux faire”.

Cette position assumée en marge du système — “devant la complexité du monde techno-capitaliste, je ne peux qu’être dans un acte de retrait” — est aussi une forme de résistance. Le jardin devient alors un manifeste, un poulailler un poème. “Quand je parle avec des gens, je leur montre mon jardin. C’est un acte.”

Dans ce refuge au bord du monde, l’auteur poursuit aussi une quête plus intérieure. “Je crois à l’incarnation. Je n’aime pas le plastique, je n’aime pas le désincarné.” Pour lui, il s’agit de rester relié. À la roche, à la forêt, aux bêtes, au vivant, au sauvage. Mais aussi à la mémoire des gestes simples. Une forme de sobriété, non subie, mais choisie, nourrie par une esthétique du lien et une exigence éthique.

Pour lui, il s’agit de rester relié. À la roche, à la forêt, aux bêtes, au vivant, au sauvage. Mais aussi à la mémoire des gestes simples.

Et si l’art retrouvait le souffle du vivant ?

Ce qui fascine chez Jean-Marc Rochette, c’est ce mélange d’âpreté et de douceur, de lucidité crue et d’émerveillement jamais démenti. Une attention constante à ce qui tremble, à ce qui fuit. “La montagne rend prévisible les changements du monde”, dit-il, en évoquant les glaciers qui fondent, la faune qui disparaît, la fragilité du vivant.

Face à cela, il propose un art incarné, enraciné, résolument indompté. À rebours de l’art plus “urbain”, qu’il définit comme “un art de cour, un art qui veut plaire”, il revendique une forme de vérité nue. “On ne peint pas pour vendre, on peint pour voir ce qu’on a à dire.“

Et ce qu’il a à dire, dans ce livre comme dans ses toiles ou ses BD, résonne comme un appel. À ralentir. À réapprendre à regarder. À sentir que nous faisons, nous aussi, partie de cette “chair du monde”, ce tissu vivant qui nous entoure et que nous avons trop longtemps cru dominer. “Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?”, s’interroge-t-il, citant Leibniz. Et si cette question, en apparence métaphysique, était le cœur battant d’une écologie sensible, charnelle, puissante ?

“La Chair du monde”, livre-entretien d’Adrien Rivierre avec Jean-Marc Rochette, Allary éditions, mars 2025, 192 pages, 20,90 euros.

SOUTENEZ WE DEMAIN, SOUTENEZ UNE RÉDACTION INDÉPENDANTE

Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire

et abonnez-vous à notre magazine.

Recent Posts

- Ralentir

Xavier Caihol : “En montagne, il faut faire le deuil de certains itinéraires et réinventer nos imaginaires”

Face à des parois qui s’effritent et des repères qui vacillent, le glaciologue et guide…

- Ralentir

Et si on apprenait à aimer les pommes tachées pour éviter les pesticides ?

Chaque année, la tavelure du pommier entraîne jusqu’à 40 traitements fongicides par verger, mettant à…

- Respirer

Sous les cerisiers en fleurs, le temps d’un instant

Chaque printemps, les Japonais se rassemblent sous les cerisiers pour contempler la beauté éphémère des…

- Respirer

Marc-André Selosse : “Le sol, c’est nous”

Marc-André Selosse marche respectueusement sur le plancher des vaches tant il en connaît l’admirable vie…

- Déchiffrer

On ne sauvera peut-être pas les glaciers, mais on peut encore sauver ce qu’ils nous apprennent

Alors que le gouvernement promet une protection forte pour 100 % des glaciers français d’ici…

- Déchiffrer

Chalutage de fond : une pêche qui coûte jusqu’à 11 milliards d’euros à la société

Selon une étude, chaque année, le chalutage de fond coûte entre 330 millions et 11…