Partager la publication "Et si on ne travaillait que trois heures par jour ?"

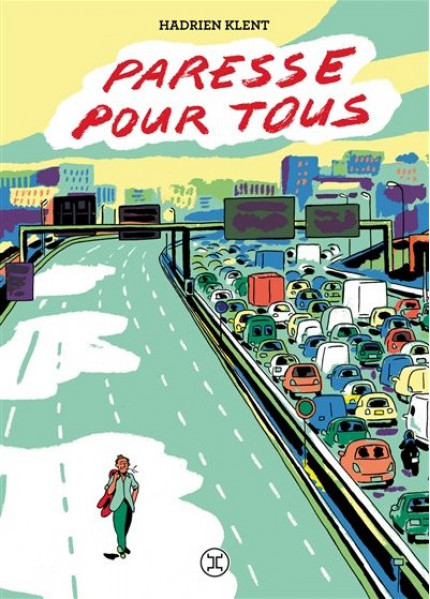

Ne travailler que trois heures par jour ? C’est la séduisante idée développée dans le roman Paresse pour tous, d’Hadrien Klent. Ce dernier met en scène un prix Nobel d’économie français, baptisé Émilien Long, qui se lance le défi d’être “candidat de la paresse” à l’élection présidentielle. Le personnage travaille en parallèle sur un essai Le Droit à la paresse au XXIe siècle pour prouver qu’un autre monde est possible.

Son but : sortir d’un “productivisme morbide pour redécouvrir le bonheur de vivre”. Et si la paresse était la clé ?

“En 2008, on devait surmonter la crise des subprimes. Aujourd’hui, celle du coronavirus. Demain, ce sera quoi ? Le réchauffement climatique ? La conquête de Mars ? À chaque fois, le libéralisme triomphant propose qu’on souffre encore plus ! […] Moi je propose le contraire. Qu’on inverse la place du travail et du temps libre. Qu’on interroge notre place dans la marche du monde. Je suis la voix de ceux qui veulent que la vie ne se résume pas au travail, à la croissance, à la consommation.”

À lire aussi : Prendre sa retraite à 40 ans ! Ils l’ont fait et racontent comment

Une inspiration pour les futurs candidats à l’élection présidentielle de 2022 en France ? Extrait de l’essai fictif écrit par le personnage Émilien Long.

Le Droit à la paresse au XXIe siècle – Chapitre 2 : “Ne travaillez jamais !”

“J’peux pas travailler, ça m’emmerde.” Aristide Bruant, 1889

L’histoire a produit un nombre incommensurable d’utopistes de tous poils. Parmi ceux-là, j’ai une tendresse particulière pour quelques-uns qui sont tout en haut du grand panier, parfois un peu fourre-tout, des projets alternatifs pour l’humanité. Ceux-là, ils ne veulent pas travailler. Mais alors pas du tout. Ce n’est pas seulement de la tendresse que j’ai, mais aussi une forme d’admiration pour leur radicalité.

Ah, la radicalité : elle est compliquée; elle fait peur, elle semble rude. Elle secoue. Elle est menaçante. Mais elle est nécessaire : c’est ce qu’il faut retenir. Elle sert à casser les dogmes, les scléroses, les certitudes imposées. Elle permet de s’obliger à réfléchir quand toute une logique nous demande parfois, souvent, trop souvent, d’accepter notre sort la bouche en cœur. Souvenez-vous de la phrase célèbre de Margaret Thatcher expliquant benoîtement, dans les années 1980, “There is no alternative” (TINA) : pas d’alternative au libéralisme, à la souffrance au travail, à la précarité des masses.

Cette idée, ces utopistes-là la refusent. Ils veulent une alternative : TIAA. Écrivains, poètes, intellectuels, ils ont un même dégoût du travail, avec des formules qui se ressemblent, se répètent, se copient, se dupliquent. Plaçons-nous dans le dernier tiers du XIXe siècle, au pic de la révolution industrielle, celle qui (on l’a vu chez Lafargue) a fait du travail le dogme principal et obligatoire de l’organisation de la société, et suivons ces utopistes radicaux sur quatre générations.

Rimbaud : travailler maintenant, jamais !

Écoutons Rimbaud. Dans la lettre dite du “voyant”, le jeune Rimbaud (seize ans) écrit à son ancien professeur Georges Izambard (qui n’a, lui, que vingt-deux ans), le 13 mai 1871 : “Travailler maintenant, jamais, jamais. Je suis en grève. Maintenant, je m’encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant.”

Travailler maintenant, jamais, dit Rimbaud — mais attention au sens du mot “travail”. C’est le moment de rappeler ce que tout bon élève de terminale est censé mettre dans sa dissertation de philo : “travail” vient du mot latin tripalium, désignant un objet de torture (à trois pieux, une sorte de tripode qui fait mal) — “travail” renvoie donc à la souffrance, et c’est cette obligation à se faire mal pour subvenir à ses besoins (un toit, des repas, des habits) que refuse Rimbaud. Cette forme d’esclavage de basse intensité qui ne nourrit pas l’âme, seulement l’estomac.

Mais ne pas travailler ne veut pas dire ne rien faire. Rimbaud en est le meilleur exemple, disant explicitement qu’il “travaille” à se “rendre voyant”. Dans sa seconde lettre dite du “voyant”, tout aussi célèbre, celle du 15 mai 1871 au poète Paul Demeny, il établit les responsabilités qui incombent au poète : “Le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l’humanité, des animaux même; il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions; si ce qu’il rapporte de là-bas a forme, il donne forme : si c’est informe, il donne de l’informe. Trouver une langue.”

Ce n’est pas rien : ce n’est pas un travail au sens d’un emploi que la société propose, moyennant un salaire, mais c’est une activité chronophage : inventer une langue prend plus de temps (et d’énergie !) que, par exemple, s’occuper de la facturation dans une société de conseil.

À lire aussi : Travailler sur un bateau ou depuis une île paradisiaque, bienvenue dans l’entreprise libérée

Travailler 3h par jour

Il faut donc faire attention. Car, en deçà de la littérature, faire sa vaisselle, tailler ses rosiers, ranger ses chaussettes, c’est du travail, mais ce n’est pas un emploi. Lorsqu’on parle (ce “on” désignant aussi bien tous les auteurs que je cite que moi-même) de l’abolition ou de la diminution du travail, ce n’est donc évidemment pas la suppression ou diminution des diverses activités humaines (il faudra toujours ranger ses chaussettes dans une société de la paresse), c’est la baisse du “travail productif”, c’est-à-dire du travail “posté” qui donne droit à un salaire.

La proposition que je fais dans ce livre correspond à un retournement de problématique : il s’agit de mettre le fait majoritaire (le travail productif) à la place du fait minoritaire (l’activité libre). À l’époque de Lafargue, réduire à trois heures la journée de travail, qui en faisait douze, était une demande qui paraissait radicalement utopique. De nos jours, réduire le temps de travail d’une semaine de trente-cinq heures à une semaine de quinze heures (trois heures en moyenne par jour sur cinq jours, ou deux journées de sept heures trente pour cinq entièrement libres, ou tout autre système) est évidemment moins radical.

Cette proposition renvoie à une société d’après le travail sans pour autant l’abolir totalement : de la même façon que les antibiotiques permettent de lutter contre les bactéries sans pour autant empêcher absolument des infections mortelles, mon projet ne met pas à bas l’ensemble des structures productives du pays.

Mais je reviens à mes écrivains utopistes qui, eux, sont dans une radicalité bien plus absolue. Si Rimbaud représentait la première génération, la deuxième est celle des surréalistes. J’ai assez peu d’affection pour le parcours d’André Breton, sinistre gourou, et pas tellement plus pour celui d’Aragon, stalinien enflammé, mais il est bon de les écouter vitupérer contre le travail. Par exemple dans le numéro 4 de leur revue La Révolution surréaliste (1925), titré “Guerre au travail”. Ou, plus exactement “Et guerre au travail” (ce que certains préfèrent lire comme un rallongement du titre : La Révolution surréaliste et guerre au travail, alors que j’y vois un slogan, à la manière de : “Et merde aux cons !”).

Dans ce numéro, Louis Aragon écrit : “L’homme qui a consenti au travail pour assurer sa vie, l’homme qui a osé sacrifier son attention, tout ce qui demeurait en lui de divin […], qu’il reconnaisse ce qu’est au vrai la prostitution. Ah ! banquiers, étudiants, ouvriers, fonctionnaires, domestiques, vous êtes les fellateurs de l’utile, les branleurs de la nécessité. Je ne travaillerai jamais, mes mains sont pures.”

Travailler, synonyme d’asservissement pour André Breton

Je ne travaillerai jamais, dit Aragon, et c’est entre autres pour cette raison que les surréalistes vénéraient Rimbaud, dont Breton rappelait qu’il “avait horreur du travail”. Dans Nadja (1928), le même Breton s’agace face à Nadja qui traite de braves gens les “gens qui ont fini leur travail” et prennent le métro le soir : “Ces gens ne sauraient être intéressants dans la mesure où ils supportent le travail, avec ou non toutes les autres misères. […] Je hais, moi, de toutes mes forces, cet asservissement. […] De braves gens, disiez-vous, oui, braves comme ceux qui se font tuer à la guerre, n’est-ce pas ?”

On ne saurait être plus clair : il est tout aussi stupide d’aller travailler (une forme de mort symbolique) que d’aller se faire tuer à la guerre (là, la mort est bien réelle). Dans une société marquée par la guerre, le parallèle fait sens; aujourd’hui, nos sociétés ont oublié la guerre : elles en oublient aussi de s’interroger sur le travail.

Ne travaillez jamais, dit encore, une génération plus tard, Guy Debord dans une phrase devenue mythique, inscription peinte sur un mur de la rue de Seine, à Paris, en 1953, et qu’il revendiquera quarante ans plus tard comme la “plus belle” de ses œuvres de jeunesse et “celle qui s’est toujours confirmée comme la plus sérieuse”.

Très sérieuse en effet : en 1963, Debord écrit à une société d’édition de cartes postales, qui s’était permis d’utiliser son image de manière ironique en la titrant “Conseil superflu”, que le “travail est imposé à la quasi-totalité de ces travailleurs, en dépit de leurs plus vives répulsions, par une écrasante contrainte” et donc que “le slogan NE TRAVAILLEZ JAMAIS ne peut en aucun cas être considéré comme un ‘conseil superflu’”.

Le non-travail, un choix réservé aux privilégiés ?

On sait que, toute sa vie, Debord aura su ne pas travailler, ayant notamment la chance de pouvoir s’appuyer sur le soutien enthousiaste du producteur Gérard Lebovici qui le finança sans limites. Mais avoir un mécène n’est pas donné à tout le monde, loin s’en faut : l’utopie reste, ici, purement individualiste. Car ces trois générations, voyante, surréaliste, situationniste, ont en commun une forme d’”élitisme” qui les empêche de produire un discours véritablement performatif : si ces écrivains ne veulent pas travailler, ils n’ont pas de solution à proposer pour les autres.

Ils n’envisagent pas un modèle global de société où chacun trouverait une place dans le “non-travail”. Or une société où seuls quelques privilégiés peuvent ne pas travailler, même s’il est sympathique que ces privilégiés soient des écrivains plutôt que des capitalistes, reste à mes yeux un échec.

Une quatrième génération, celle du Comité invisible, change légèrement d’angle. Pour la première fois, la façon de s’opposer au travail n’est plus seulement égoïste; elle cherche à prendre en compte la société dans son entièreté. Notamment dans L’Insurrection qui vient (2007), dans lequel un chapitre entier est consacré au travail. Nous ne travaillons plus : nous taffons, dit le Comité invisible dans son livre.

Ces jeunes radicaux des années 2000 se livrent à une synthèse du rapport des Français au travail plus qu’à une opposition frontale : “Nous appartenons à cette génération qui vit très bien sans cette fiction [travailliste]. […] Nous admettons la nécessité de trouver de l’argent, qu’importent les moyens, parce qu’il est présentement impossible de s’en passer, non la nécessité de travailler.”

Évidemment, le travail est toujours vu sous un angle critique : “L’horreur du travail est moins dans le travail lui-même que dans le ravage méthodique, depuis des siècles, de tout ce qui n’est pas lui”; et les formules de 2007 restent pertinentes dans notre France d’aujourd’hui : “Travailler aujourd’hui se rattache moins à la nécessité économique de produire des marchandises qu’à la nécessité politique de produire des producteurs et des consommateurs, de sauver par tous les moyens l’ordre du travail.”

Instituer la semaine de 15h

On sait qu’à Tarnac, autant la ferme du Goutailloux que l’épicerie du village (le fameux Magasin général) proposaient un modèle où il s’agissait de participer à un espace collectif sans pour autant s’asservir au travail productif. Un modèle qui, à mes yeux, est extrêmement fécond.

Les petites communautés qui essaiment partout en France, et qui construisent un autre rapport de leurs membres au travail, au partage, à la coopération, aux biens communs, sont passionnantes ; mais elles restent, c’est peu de le dire, encore très minoritaires. Par contagion, par capillarité, ce modèle peut se développer petit à petit, mais il n’a aucune chance de devenir majoritaire s’il ne se produit pas un changement profond.

Ce changement arrivera, pour le dire vite, soit par une révolution, soit par une transformation radicale des structures du travail en France. Or, à la différence du Comité invisible, qui est “insurrectionaliste” (seul un renversement de la société actuelle peut la faire évoluer), je suis, moi, réformiste : je crois qu’il faut proposer au pays un cadre qui s’imposerait à tous.

Et c’est pour cela que la semaine de quinze heures, qui serait certainement regardée avec beaucoup de mépris par messieurs Rimbaud, Breton, Debord, Coupat, me semble être la bonne solution pour que tous les citoyens puissent sortir de la tyrannie du travail. Si tant est que la démocratie dans laquelle nous vivons, qui nous semble parfois si poussive, bloquée, accepte un jour enfin de s’intéresser à cette thématique.

Il faudra sans doute patienter un certain temps avant que la semaine de quinze heures soit instituée en France (peut-être que seuls mes enfants la verront promulguée…), mais je préfère croire à la possibilité de son avènement dans le cadre de notre république plutôt que de maintenir éternellement le fantasme d’une révolution que l’on rêve toujours mais qui n’advient jamais.