Partager la publication "Xavier Caihol : “En montagne, il faut faire le deuil de certains itinéraires et réinventer nos imaginaires”"

Ils fondent, s’effondrent, s’évanouissent. Les glaciers, longtemps perçus comme des colosses immuables, vivent aujourd’hui leur crépuscule. D’année en année, les glaciers reculent, emportant avec eux bien plus que des paysages de montagne : une stabilité climatique, une ressource en eau vitale pour deux milliards d’humains, un équilibre fragile entre les écosystèmes, l’agriculture et les sociétés. D’après un rapport alarmant de l’Unesco publié le 21 mars 2025, deux tiers de l’agriculture irriguée mondiale sont menacés par le retrait glaciaire. Dans les Andes, jusqu’à la moitié des glaciers ont fondu depuis 1998. En Afrique de l’Est, c’est 80 % qui ont disparu.

Et en Europe, les En seulement vingt-cinq ans, les Alpes et les Pyrénées ont vu fondre 40 % de leur masse glaciaire. Cette disparition accélère la formation d’avalanches, libère du méthane emprisonné dans les sols gelés, et transforme les glaciers — jadis miroirs réfléchissants du rayonnement solaire — en surfaces sombres qui aggravent le réchauffement.

Une nécessaire adaptation de l’alpinisme face aux effets réchauffement climatique

En première ligne de ces bouleversements, les alpinistes n’ont pas attendu les rapports scientifiques pour tirer la sonnette d’alarme. Depuis deux décennies, ils réinventent leur pratique, confrontés à des terrains instables, des chutes de pierre imprévisibles et des itinéraires devenus impraticables. C’est tout l’objet des recherches de Xavier Caihol, géographe et guide de haute montagne, qui consacre sa thèse aux glaciers suspendus, ces monstres de glace en équilibre précaire sur les parois.

Rencontre avec un chercheur, dont les études sont portées par le SNGM (Syndicat National des Guides de Montagne) et le laboratoire EDYTEM. Il trace un sillon original entre recherche scientifique et adaptation concrète des pratiques. Pour WE DEMAIN, à l’occasion du festival Agir pour les Glaciers, qui s’est tenu du 20 au 22 mars à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), il nous parle des mutations en cours et de la nécessité d’un nouveau rapport aux sommets.

WE DEMAIN : Depuis quand les effets du changement climatique sont-ils devenus tangibles pour les alpinistes ?

Xavier Caihol : Depuis plus de vingt ans. Personnellement, je situe le tournant autour de l’été 2003, quand les effets du réchauffement climatique ont commencé à devenir évidents dans la pratique. On a vu des glaciers fondre à des vitesses inédites, des parois devenir instables, des éboulements se multiplier. Dès lors, une adaptation s’est mise en place, d’abord spontanée et empirique, puis de plus en plus structurée. Aujourd’hui, on a mis en place des stratégies à court et long terme, en particulier pour les guides de haute montagne. On n’est plus dans l’improvisation : on anticipe, on évalue, on transmet les bons réflexes.

Concrètement, à quoi ressemble cette adaptation ?

Elle prend plusieurs formes. À court terme, il s’agit d’intégrer de nouveaux critères dans l’analyse du terrain : conditions météorologiques, état du permafrost, exposition solaire, périodes de fonte. Cela permet d’évaluer les risques en temps réel et d’ajuster les itinéraires. À long terme, c’est un changement plus profond : il faut accepter de renoncer à certaines voies devenues trop dangereuses ou impraticables. Cela suppose aussi de revaloriser des itinéraires moins connus, de redéployer l’activité dans l’espace et dans le temps, par exemple en développant des pratiques printanières ou hivernales sur certains sommets.

Au milieu du XIXe siècle, la pratique de l’alpinisme restait concentrée sur un nombre très restreint de courses. Si l’on regarde les catalogues des guides vers 1860, l’offre était assez limitée, peu variée. Puis il y a eu une phase d’exploration et de diversification, avec la conquête des grands sommets et la découverte de nombreuses voies courses. Mais après la Seconde Guerre mondiale, on a assisté à un recentrage très marqué autour de lieux emblématiques. L’imaginaire s’est focalisé sur quelques hauts lieux mythiques, au détriment de toute une diversité d’itinéraires pourtant passionnants, adaptés à tous les niveaux. C’est à nous de les faire redécouvrir aujourd’hui.

Cela veut dire repenser tout l’imaginaire de l’alpinisme ?

Exactement. On a longtemps été obsédés par certains hauts lieux : la voie normale du Mont-Blanc, la Meije, les grandes classiques. Mais l’histoire de l’alpinisme, surtout depuis l’après-guerre, a resserré les pratiques autour d’une poignée de sites emblématiques. Aujourd’hui, cette logique est en train de se fissurer. Il faut faire le deuil de certains parcours et retrouver le goût de l’exploration dans des zones moins exposées, moins fragiles. Il y a des dizaines d’itinéraires oubliés qui méritent d’être redécouverts rien qu’autour de Chamonix. C’est aussi une manière de désengorger certains secteurs et de préserver la montagne.

Vous évoquez souvent les chutes de pierres en montagne comme un indicateur clé. Est-ce qu’on peut les prévoir ?

C’est l’un de mes sujets de recherche. On s’est posé la question d’un équivalent du Bulletin d’estimation du risque d’avalanche (BRA) pour les chutes de pierres. Mais on a vite vu les limites : ce type de risque ne se résume pas à une simple échelle. Les chutes de pierres sont liées à des dynamiques complexes, souvent très localisées, qui dépendent de facteurs comme l’heure de la journée, l’humidité du sol, ou le dégel du permafrost. Plutôt que de quantifier un risque, on préfère produire des fiches de “situations de danger typiques”, comme dans les BRA modernes, avec des pictogrammes. C’est plus parlant et plus utile pour les pratiquants.

Avez-vous des exemples concrets d’alerte réussie ?

Oui, par exemple à l’été 2023, un épisode de neige fin août a été suivi par une remontée très rapide de l’isotherme 0 °C à 5000 mètres. On savait que cette combinaison allait provoquer une infiltration massive d’eau dans le sol, donc un risque accru d’écroulements. Avec le Syndicat de Guides de Haute Montagne, on a envoyé une alerte généralisée. Et quatre jours plus tard, les événements ont bien eu lieu, mais comme tout le monde avait anticipé, aucun accident n’a été signalé. C’est exactement ce vers quoi on veut aller : de la science appliquée à la prévention concrète.

Votre thèse porte sur des glaciers bien particuliers, les “glaciers suspendus”. De quoi s’agit-il ?

Ce sont des glaciers très raides, accrochés aux parois, souvent en altitude, et dont la base est froide, donc collée à la roche. Ils sont peu mobiles mais très instables, sujets à des chutes de séracs ou à des désenclenchements brutaux. On les connaît peu, car ils sont difficiles d’accès, souvent en versant nord, loin des grandes voies. Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux. La raison est qu’en fondant, les grands glaciers se fragmentent, créant des poches de glace isolées. Aujourd’hui, on parle de plusieurs centaines de glaciers suspendus et tabliers de glace dans les Alpes françaises. Et je suis aujourd’hui l’un des seuls à les étudier du point de vue de la pratique alpine grâce à ma formation de guide et à mon appétence pour le ski de pentes raides.

Mais cela rend forcément plus difficile vos recherches…

C’est vrai. D’abord des conditions extrêmes : pentes raides, accès compliqués, météo capricieuse. Par exemple, une station météo que nous avons installée à la Grande Casse, le plus haut sommet du massif de la Vanoise [il culmine à 3 855 m, NDLR], a été détruite en un mois et demi par des vents à 180 km/h. Pourtant, le pied était en métal de cinq centimètres de diamètre. Il a été plié en trois, on ne sait même pas comment c’est possible ! Ensuite, nous devons faire face à un vrai manque de données sur ces glaciers suspendus car très difficiles d’accès. On doit développer nos propres méthodologies, croiser observation de terrain et modélisation.

C’est un vrai défi scientifique, mais qui a un impact direct sur la sécurité des alpinistes. L’idée est d’essayer de comprendre es dynamiques qui sont attenantes à ces glaciers-là. Que ce soit les chutes de seracs, les chutes de pierres liées à leur désenglacement, les évolutions de leur enneigement à la surface… On pourra ensuite transformer ces connaissances en infos utiles non seulement pour la science mais aussi pour les alpinistes.

Vous avez aussi contribué à créer une base de données participative. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Elle s’appelle Regard d’altitude, portée par le PARN (Pôle Alpin Risques Naturels) et l’OSUG (Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble) mais aussi le Parc National des Ecrins et le Syndicat National des Guides de Montagne. Ce site participatif permet de signaler des événements extrêmes ou des signaux faibles : fissures, micro-effondrements, bruits inhabituels… L’idée, c’est de créer une culture du retour d’expérience, pour anticiper les risques majeurs. C’est un outil collectif, ouvert, qui s’enrichit de chaque contribution, de chaque observation en montagne, sur le terrain.

On sent que la frontière entre science et terrain est au cœur de votre approche…

Oui, et c’est ce qui m’anime. Être à la fois chercheur et alpiniste, c’est pouvoir faire dialoguer deux mondes qui parfois s’ignorent. La montagne est un laboratoire à ciel ouvert, mais il faut savoir y lire les signes, y accéder, y survivre même. Si mes recherches peuvent contribuer à préserver des vies, à prolonger une pratique, à réinventer un rapport plus respectueux à ces milieux, alors elles auront du sens.

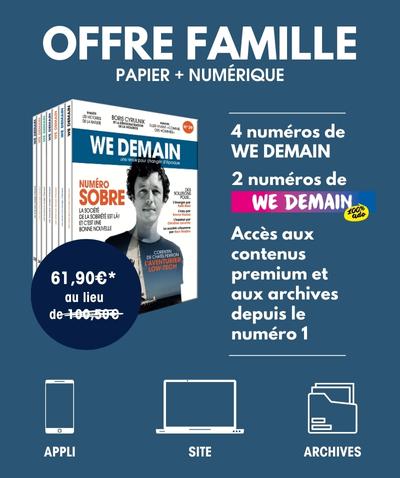

SOUTENEZ WE DEMAIN, SOUTENEZ UNE RÉDACTION INDÉPENDANTE

Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire

et abonnez-vous à notre magazine.